亡くなられてからお葬式までの流れと準備チェックリスト

お葬式までの流れって、正直わかりにくいですよね。宗教や地域、そしてご家族の希望によって多少の違いはありますが、多くの場合、下のような順番で進みます。

亡くなられてからお葬式までの一般的な流れ(チェックリスト)

1.臨終(りんじゅう)

2.安置(あんち)

3.納棺(のうかん)

4.通夜(つや)

5.葬儀・告別式(そうぎ・こくべつしき)

6.火葬・収骨(かそう・しゅうこつ)

7.初七日(しょなのか)

それぞれの場面で何をしたらいいのか、ポイントや注意点もこのあと順番にご紹介しますね。

亡くなられた後の流れと基本

1.臨終

臨終とは、人が息を引き取る瞬間を指します。

医師から死亡診断書をもらう

ご家族が亡くなられたときは、まず医師が死亡診断書を発行します。この死亡診断書は、役所に提出する死亡届や、火葬の手続きを進める際に必ず必要になります。亡くなったことを証明するためにとても大切な書類で、氏名・日時・場所・死因などが記載されます

葬儀社選び・打ち合わせ

亡くなられた後は、ご遺族が直接葬儀社に連絡することが多いですが、もしどうしていいか分からない場合は病院側がサポートしてくれることもあります。

病院には複数の葬儀社の連絡先が用意されていることがほとんどで、そこからご家族の希望に合った葬儀社を一緒に選んでくれる場合も。すでに利用したい葬儀社が決まっている時はそちらに直接連絡を、迷う場合は病院のスタッフに相談してみると安心です。

2.安置

安置は、自宅や葬儀場などで基本的にご家族や親しい方が中心になって行いますが、初めての場合や不安なときは、葬儀社のスタッフがしっかりサポートしてくれます。

安置の時間は、ご家族が心穏やかに故人と過ごせる、とても大切なひととき。ご自宅で安置する場合も、安置施設や葬儀会館にお願いする場合も、ご遺体を清潔に保ち、静かにお休みいただけるような環境を整えます。

3.納棺

亡くなられてしばらくすると、故人は専門のスタッフによって棺(ひつぎ)にお納めします(これを「納棺」といいます)。棺には、お気に入りだったお洋服や、思い出の品などを一緒に入れることもできます。

納棺のタイミングや方法は、地域やご家族のご希望によっても変わるので、分からないことは遠慮なく葬儀社に相談して大丈夫です。

4.通夜

通夜は、ご家族や親しい人たちが集まって、故人との最後の夜を一緒に過ごすための時間です。お線香やお花を手向けたり、思い出話をしながら、静かにお別れをする場でもあります。

昔は、一晩中ろうそくやお線香を絶やさず、夜通しで故人を見守るという習慣がありましたが、最近は夕方や夜に1~2時間ほど行うことが多くなりました。通夜の後には、簡単なお食事(通夜ぶるまい)が振る舞われることもあります。故人をしのびつつ、ご家族や親しい方が気持ちを分かち合う、やさしい時間です。

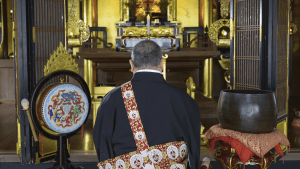

5.葬儀・告別式

葬儀・告別式は、故人とのお別れの儀式の中でもとても大切な時間です。葬儀は、主にご家族や親族、親しい方々が集まり、僧侶による読経や焼香など、宗教的な儀式を通して故人をお見送りします。

そのあと告別式では、参列者全員が故人との最後のお別れをします。「これまでありがとう」という気持ちを伝えたり、心の中でそっとお見送りしたり、それぞれが自分なりの方法で、感謝や想いを届ける場です。

6.火葬・収骨

葬儀・告別式が終わると、火葬場へと移動します。火葬は、ご遺体をお見送りする最後の時間。ご家族やごく近しい方が立ち会って、静かに故人を送り出します。

火葬が終わると、ご遺骨を骨壺に納める「収骨(お骨上げ)」を行います。ご家族みんなで順番にお骨を拾いながら、最後のひとときを丁寧に過ごします。

7.初七日

初七日とは、故人が亡くなってから7日目に行う法要のことです。本来は亡くなって7日後に改めて集まるのが正式ですが、最近では葬儀の日に一緒に行う「繰り上げ初七日」が一般的になっています。

僧侶にお経をあげてもらい、ご家族で故人をしのぶ時間です。お葬式の一区切りとして、ゆっくり気持ちを落ち着けるきっかけにもなります。

直前でも間に合う!準備チェックリスト

□ 印鑑(認印)

□ 本人確認書類

□ 喪服や黒い服・小物

□ 故人の写真(遺影用)

□ 香典袋・数珠・ハンカチ

□ 連絡帳やメモ帳(親族・弔問者リスト)

※もし分からないことがあれば、葬儀社に全部相談して大丈夫です。

家族葬と一般葬の違いと選び方

最近は「家族葬」がとても増えています。でも、「一般葬」と何が違うの?どちらが合っているの?と悩む方も多いですよね。

家族葬ってどんなお葬式?

家族葬は、ごく身内や本当に親しい人だけで行う、小さなお葬式です。

- 会葬者はだいたい10~30人くらい

- 派手な儀式や大きな会場はなく、静かでアットホームな雰囲気

- お別れの時間をゆっくり取れるのが特徴です

- 費用や準備も、シンプルで分かりやすい場合が多いです

「お世話になった人だけで静かに見送りたい」「家族だけで落ち着いて送りたい」そんな方に選ばれています。

一般葬ってどんなお葬式?

一般葬は、いわゆる昔ながらの形式で行われるお葬式です。

- 親族以外にも、知人やご近所、会社関係の方など、幅広い人が参列します

- 会葬者の人数は数十人から多いときは百人単位になることも

- 故人がお世話になった方々と一緒にお別れできるのが特徴

- 地域によっては、今も一般葬が主流というところもあります

大人数でしっかり送りたい場合や、伝統や地域のつながりを大事にしたいご家庭に向いています。

地域によっては一般葬が主流の場合も

地域によっては、昔からの習慣やご近所づきあいが大切にされていて、一般葬がよく選ばれるところもあります。特に地方では、ご親族だけでなく、ご近所の方や地域のつながりを重視して、多くの人が参列するお葬式が今も主流になっていることがあります。

一方、都市部などでは家族葬が増えてきていますが、どの形を選ぶかはご家庭の事情や地域の文化によっても変わります。

どちらを選ぶべき?

高齢で知人が少ない、ごく身内で見送りたい人は 家族葬

お世話になった方や地域の人にもお別れしてほしい人は一般葬

どちらにも良さがあります。最近は「家族葬+希望者のみの参列可」など、柔軟な形も増えています。困ったら葬儀社に、どちらが向いているか相談してOKです。

お葬式にかかる費用の内訳と相場

お葬式っていくらかかるの?と不安に思う方も多いですよね。実は内容によって金額に大きな差があります。目安と内訳をざっくりまとめました。

一般的な費用相場(全国平均)

- 家族葬: 約60万~120万円

- 一般葬: 約100万~200万円

もちろん「人数」「地域」「会場」などで変わります。

費用の内訳(ざっくりイメージ)

| 費用項目 | 主な内容 | 目安 |

| 葬儀 | 式費用 会場、棺、遺影、祭壇、進行など一式 | 30~100万円 |

| 料理・飲み物 | 通夜・告別式の会食、お茶など | 1人2,000円~ |

| 返礼品 | 参列者へのお返し(タオル・お菓子等) | 1人2,000円~ |

| 火葬費用 | 火葬場使用料、骨壺代など | 2~10万円 |

| お布施・謝礼 | 僧侶へのお布施(宗派・地域で幅あり) | 5万~30万円 |

※どこまで必要かは葬儀社に聞けば予算に合わせて調整できます。「全部でいくらまでにしたい」と最初に伝えておくと安心です!

直葬(火葬式)とは?選ぶメリット・デメリット

最近とくに注目されている「直葬(火葬式)」についても解説します。

直葬(火葬式)って?

直葬(ちょくそう)や火葬式とは、通夜や告別式などのセレモニーを行わず、ごく身近な家族や親しい人たちだけで火葬を行うシンプルなお葬式のことです。

費用や準備の負担がとても軽く、時間も短くてすみます。できるだけシンプルにお別れしたい、事情があって大きな葬儀は難しいというご家族に選ばれることが増えています。

ただし、後から「やっぱりちゃんとお別れすればよかった」と思う方もいらっしゃるので、親族や関係者とよく相談して決めると安心です。地域やご親族によっては、直葬をあまり好ましく思わないケースもあるので、気になることがあれば葬儀社や身近な方に相談してみましょう。

メリット

- 費用はとてもリーズナブル(15万~40万円ほどが多い)

- 段取りがシンプル、準備の負担が少ない

- 身内だけで静かにお別れできる

デメリット

- 伝統的な「お葬式」のイメージとは違うため、後から後悔する人も

- 周囲の理解が得られないケースもある

- 地域や親戚によっては「寂しい」「手抜き」と思われることも

直葬を選ぶ場合は、あらかじめ親族や周囲の意見も確認しておくと安心です。

まとめ|無理せず自分たちらしいお葬式を

お葬式のかたちは、家族や地域によって本当にさまざまです。「こうしなければいけない」という決まりはありません。大切なのは、ご家族みんなが納得できるお別れの方法を選ぶこと。

分からないことや悩むことがあれば、葬儀社や周りの経験者に遠慮なく相談してみましょう。無理をせず、自分たちらしいお葬式を考えていいんです。気持ちに寄り添いながら、大切な人をあたたかく送り出せる、そんな時間になりますように。