かつてはどの家にもあるのが当たり前だった仏壇。

今は、置く場所がない、部屋が暗いイメージになる、置いて何をすればいいかわからないなど、さまざまな理由で昔ながらの仏壇を置けない人も増えています。

でも、仏壇がなくても大丈夫。仏壇がなくても、きちんと供養できる方法を知ることで、自分なりの供養の形が見えてくるはずです。

この記事では、仏壇の本来の意味や役割、宗派の違い、置かない場合の供養の方法、そして現代的なミニ仏壇の選択肢までを徹底的に解説します。

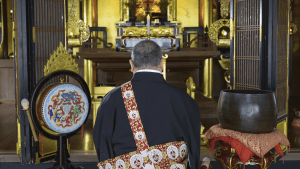

仏壇の役割とは?心の拠り所としての意味

仏壇とは、先祖を祀るため、お参りするためだけでなく、故人やご先祖の魂と、今を生きる自分をつなぐ心の拠り所です。

忙しい日々の中でも、手を合わせる時間を持つことで、生きている自分が今ここにいるのは、過去の命があってこそと実感できます。

それは宗教的というより、家族のつながりを再確認する行為です。

たとえば、子どもがおじいちゃんの遺影に「おはよう」と声をかけたり、花を供えたりする。その小さな習慣が、故人を身近に感じながら日常を生きる支えになります。

これが、仏壇は家族の絆を確認する象徴と言われるゆえんです。

仏壇は飾りではなく、記憶の居場所でもあるのです。

宗派によって仏壇は違うのか?

はい、違います。仏壇の中にお祀りするご本尊や飾り方は、宗派によって明確に異なります。

代表的な宗派ごとの特徴を簡単にまとめると、次のようになります。

浄土真宗

中央に阿弥陀如来像または掛け軸を安置します。位牌は原則として置きません。

「亡き人はすでに極楽浄土におられる」という教えのため、位牌ではなくご本尊への感謝を中心にお参りします。

曹洞宗・臨済宗(禅宗系)

釈迦如来像または達磨大師の掛け軸を祀ります。

香炉・花立・燭台の三具足を基本に、左右対称に整えるのが特徴です。

日蓮宗

中央に「南無妙法蓮華経」と書かれた曼荼羅を安置します。

お題目を唱える信仰形態なので、仏像よりも経文が中心です。

真言宗・天台宗

大日如来像が中心。密教系のため、荘厳で華やかな仏壇が多い傾向にあります。

このように、宗派によって「誰に祈るのか」「どんな形で祀るのか」が変わります。

ただし近年は、**“宗派にとらわれない現代仏壇”**も増えています。

特定の仏像を置かず、遺影と花、ロウソクだけを飾るシンプルなスタイルも一般的です。

つまり、形式よりも「自分たちにとって自然な祈り方」でいいのです。

仏壇に入れるものはどうする?

仏壇には、宗派を問わず基本的に入れるものがあります。ただし最近は、仏壇を持たない家庭も増えています。

そこでそれぞれの項目で、仏壇がある場合と持たない場合をセットで解説します。

ご本尊(仏像・掛け軸など)

仏壇の中央に安置する、宗派の教えを象徴する存在です。

阿弥陀如来や釈迦如来、大日如来など、宗派によって異なります。宗派が分からない場合は、阿弥陀如来像や掛け軸タイプを選べば間違いありません。

仏壇を持たない人は?

ご本尊を置く義務はありません。代わりに、心の中での祈りや好きな場所での手合わせで十分です。

宗派にこだわらず、小さな写真立てや花台を祈りの場所にするだけでも意味があります。

位牌(いはい)

故人の戒名や俗名を記した木札で、亡き人を象徴する大切なもの。

仏壇がある場合は、ご本尊より少し下の段に安置します。複数ある場合は、先祖の順に左から右へ並べるのが一般的です。

仏壇を持たない人は?

位牌だけを単独で置いても問題ありません。

リビングの棚や机の上など、清潔で静かな場所を選びましょう。普段から目に入る位置に置くことで、自然に手を合わせる習慣ができます。

長期間置かない場合は、お寺で供養してもらう「お焚き上げ」も選択肢です。

仏具(香炉・花立・燭台など)

三具足(香炉・花立・燭台)が基本セット。正式には、左右対称に並べる五具足の形もあります。

清潔を保ち、花や線香を絶やさないことが供養になります。

仏壇を持たない人は?

香炉の代わりにアロマキャンドルやお香皿を使えば十分です。花立ては普通の花瓶でもOK。

火や煙を出さない祈り方として、LEDろうそくやディフューザーを使う人も増えています。

供物(くもつ)

お菓子・果物・水・ご飯などを供える行為は、感謝を形にするもの。

仏壇がある場合は、清潔な器に少量ずつ供え、いたんだらすぐに下げます。

仏壇を持たない人は?

供物をわざわざ置かなくても構いません。食卓で「今日もありがとう」と思いながら食事をすることが供養になります。

また、故人が好きだった食べ物を年に数回だけお供えするなど、気持ちを込めた形で十分です。

おりん(鈴)

お参りの始まりと終わりに鳴らす仏具で、「祈りの区切り」を知らせるものです。音で心を整え、祈りの時間に集中するための道具といえます。

仏壇を持たない人は?

おりんを無理に用意する必要はありません。代わりに、深呼吸をして気持ちを整えるだけでも区切りの効果があります。

音が欲しい場合は、小さな鈴やチベットベルなどを使うのも良いでしょう。

仏壇が無いとどうなる?罰が当たる?

仏壇を持っていないと、先祖に怒られるのでは?そんな不安を感じる人もいますが、結論から言えばまったく問題ありません。

大切なのは、祈る心をどう保つか。仏壇がなくても、手を合わせる習慣を続けていれば、それ自体が立派な供養です。

むしろ、形に縛られて義務的になるよりも、ふとした瞬間に思い出して手を合わせる方が本来の祈りに近いとも言えます。

ただし、仏壇があることで祈りが習慣化しやすいというメリットもあります。

仏壇が視界に入ることで、今日も感謝を伝えようと自然に思い出せる。つまり、仏壇は祈りのスイッチとしての役割があるのです。

小さな仏壇という選択

狭い部屋やマンション住まいでも、工夫次第で祈りの空間は作れます。

最近注目されているのが、ミニ仏壇(モダン仏壇)というスタイルです。

- コンパクトサイズ(20〜40cm)で、棚やサイドボードにも置ける

- 木目調や白基調など、インテリアになじむデザイン

- 扉がなく、常に明るく開放的な印象

- LEDろうそく・プリザーブドフラワーで安全・手間いらず

特に人気なのが、フォトスタンド型や壁掛けタイプ。遺影と花を一体化させたデザインなら、自然と毎日目に入ります。

また、仏具もコンパクト化しており、香炉の代わりにアロマキャンドルを使うなど新しい発想も広がっています。

仏壇というより、記念の場所として心に残す。それが、現代の「小さな祈り」の形です。

仏壇を置かない供養方法

仏壇を置かないけど、ちゃんと供養したい…そう考える人に向けて、いくつかの代替手段があります。

写真供養

リビングや寝室の一角に、写真立てと花、キャンドルを置く。

お線香の代わりに香り付きのディフューザーを使えば、部屋も汚れません。毎日見る場所にあることがポイントです。

デジタル供養

スマホやタブレットでオンライン法要やお経を視聴する方法。

アプリでお線香を供える機能もあり、高齢者でも簡単です。デジタルだからこそ、出張先や入院中でも故人に手を合わせられるのが利点。

樹木葬・納骨堂

お墓の代わりに自然の中に眠る「樹木葬」、屋内型の「納骨堂」も人気。

これらは仏壇の代わりにお参りの場所を外に持つスタイルです。自然と共にある供養という発想に共感する人が増えています。

永代供養

お寺が代わりに供養を続けてくれる仕組み。

仏壇やお墓を維持できない人でも安心です。命日法要などを定期的に行ってもらえる場合もあります。

仏壇を置くか迷ったときの考え方

迷ったときは、自分の生活に合うかどうかで判断してOKです。

毎日お線香を上げられなくても、心の中で手を合わせる時間があるなら、それで十分。仏壇を持つことは目的ではなく、祈りを続けるための手段です。

スペースがない場合は、小さな仏壇や写真供養にする。宗派を気にしすぎず、自分が落ち着ける形を選ぶこと。それこそが現代の供養のスタイルです。

まとめ|形よりも、想いが供養になる

仏壇を置くか置かないか、この問題に正解はありません。時代が変わり、家族の形が変わっても、大切な人を想う気持ちさえあれば、それがいちばんの供養です。

仏壇は義務ではなく、心を整えるための装置。手を合わせるその時間に、感謝や思い出がよみがえる。その一瞬こそ、供養の本質です。

置く・置かないではなく、どう生き、どうつながりを感じるか、それを自分で選べる時代です。あなたの心が静かに落ち着く形を見つけること。それが、現代における“本当の仏壇の意味”なのです。