お盆と聞くと、まず思い浮かべるのは「お墓参り」です。

お墓の掃除をして、花やお線香を供え、家族そろって手を合わせる…そんな光景は、昔から日本の夏の風物詩のひとつ。

でも最近は、「そもそもお墓が無い」という家庭も増えています。

実家のお墓を片付けて永代供養にした人、都市部で納骨堂に安置している人、あるいは遺骨を自宅に置いている人。

じゃあお盆は何をすればいいの?

そもそも、なぜお盆にお墓参りをするのか?

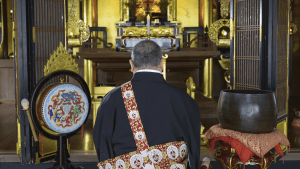

お盆は、ご先祖様や亡くなった方の霊がこの世に帰ってくると考えられてきた時期です。日本では古くから、夏の農作業がひと段落する頃に先祖の霊を迎え、感謝と供養を行う風習がありました。

お墓参りは、その霊を迎えるための準備と感謝の儀式です。お墓をきれいに掃除するのは、ご先祖様に気持ちよく帰ってきてもらうため。

花やお線香を供えるのは歓迎のしるしで、手を合わせることで「今年も元気に過ごせました」という報告と感謝を伝える意味があります。

宗派によって解釈は違いますが、共通しているのは、お墓参りは先祖を思い出し、つながりを感じる大切な時間ということ。

だからこそ、実際にお墓が無くても、お盆に何かしらの形で故人を思い出すことには深い意味があります。

現代は「お墓が無い」人が増えている

少子高齢化や都市部への移住、経済的な理由などから、墓じまいをする家庭が増えています。また、維持費や距離の問題から、永代供養や納骨堂を選ぶケースも多くなっています。

さらに最近は「手元供養」といって、遺骨を自宅に置くスタイルも珍しくありません。

こうした家庭にとって、お盆は「お墓参り」というよりも、「どうやって故人を供養するか」を考える時期になってきています。

ケース別・お墓が無い場合のお盆の過ごし方

ここからは、自宅安置・納骨堂・永代供養の3パターンに分けて、具体的な過ごし方をご紹介します。

1. 自宅に遺骨がある場合

お仏壇や小さな祭壇がある場合は、お盆の時期に合わせて整えましょう。花はお盆らしく菊やほおずきがおすすめですが、故人が好きだった花を飾っても構いません。

お線香やろうそくを灯し、故人の好きな食べ物や飲み物をお供えします。たとえば甘党だった方なら羊羹やおまんじゅう、コーヒー好きなら湯気の立つカップを置くと、ふっとその人の笑顔を思い出すはず。

お供えは高価なものである必要はありません。「あの人らしい」と感じられるものが一番です。

家族が集まれるなら、食事をしながら思い出話をするのも立派な供養です。話しているうちに笑い声が出てきたり、「そういえばこんなこともあったね」と懐かしい記憶がよみがえる…それこそが、お盆の時間の醍醐味です。

もしお経をあげたい場合は、お坊さんを呼ばなくても大丈夫。読経アプリやYouTubeの法要動画を流すだけでも、静かな時間が生まれます。

2. 納骨堂に安置している場合

納骨堂は、お墓の代わりに遺骨を保管・供養する場所です。都市部では駅近にある施設も多く、お墓より通いやすいのが特徴。

お盆は混雑するので、開館日や時間、持ち込みルールを事前に確認しましょう。花やお供え物が禁止の場合もありますが、その場合は手を合わせるだけで十分です。

家族全員が行けない場合は、代表者が参拝しても構いません。そのときの写真や様子を家族に共有すると、離れていても気持ちを合わせられます。

混雑が苦手な方は、お盆の前後に訪れるのも良い方法です。お盆当日でなくても、供養の意味は変わりません。

3. 永代供養にしている場合

永代供養は、寺院や霊園が遺骨を管理し、定期的に供養してくれる方法です。

多くの場合、お盆には合同法要が行われます。参加すれば他の遺族とも気持ちを共有でき、心が軽くなることもあります。

- 遠方で参加できない場合も、管理者がしっかり供養してくれるので心配は不要です。

- 家にいながら花を飾り、遺影や写真に手を合わせるだけでも立派なお盆になります。

- 最近はオンライン法要の配信も増えているので、自宅から参加することも可能です。

お墓が無くてもできるお盆の供養アイデア

故人が好きだった音楽を流す

お盆の時期は、普段より少し特別な時間をつくるのがおすすめです。

故人がよく口ずさんでいた曲や、家族でドライブ中によく流していた音楽をかけてみましょう。メロディーが流れるだけで、その人との思い出や会話がよみがえり、まるで隣にいるような感覚になります。

BGMとして静かに流すのも良いですし、一曲だけじっくり聴く時間をつくるのも素敵です。

アルバムや動画を見返す

押し入れや棚にしまい込んでいるアルバム、スマホやパソコンに眠っている動画を、この機会に開いてみましょう。当時の笑顔や何気ない仕草が、そのまま蘇ってきます。

家族や友人と一緒に見返すことで、「このとき何してたんだっけ?」と会話が弾み、自然に供養の時間になります。涙が出ても笑い声が混じっても、それが大切な思い出を共有する証拠です。

好物を家族で一緒に食べる

食べ物は、その人らしさを思い出させる強いきっかけになります。甘いおはぎ、香ばしい焼き魚、冷たいビールなど、故人が喜びそうなメニューを用意して、家族で一緒に味わってみましょう。

食卓に「お供え」として置き、そのあと皆でいただくことで、故人と同じ時間を過ごしているような気持ちになれます。料理が苦手なら、市販の惣菜やスイーツでも十分です。

手紙を書いて仏壇や写真のそばに置く

普段なかなか口にできない想いや近況を、紙に書いて残してみましょう。「元気にしてますか?」「今年は孫が生まれました」など、短い一言でも構いません。

それを仏壇や遺影のそばに置くことで、気持ちがスッと届くような感覚になります。何年か後に見返すと、その時々の自分の想いも記録として残せます。

故人が好きだった場所へ行き、静かに手を合わせる

お墓がなくても、思い出の場所で手を合わせることは立派な供養です。故人がよく散歩していた公園や、家族旅行で訪れた海辺、好きだったカフェの前など。

特別な儀式はいりません。ただその場所に立ち、心の中で感謝や近況を伝えるだけで十分です。静かな景色や風の音が、その人とのつながりをそっと感じさせてくれます。

こうした行動は、お墓があるかどうかに関係なく、心を故人につなげてくれます。

まとめ

お盆の供養は「お墓参り」という形にこだわる必要はありません。大切なのは、故人を思い出し、感謝の気持ちを伝えること。

自宅でも、納骨堂でも、永代供養でも、自分や家族に合ったスタイルで過ごせば、それが一番の供養になります。

今年のお盆は、自分らしい方法で大切な人と向き合う時間をつくってみませんか。