仏式・神式・キリスト教式のお葬式の違い

仏式・神式・キリスト教式のお葬式の違い

お葬式といっても、日本にはいろいろな宗教や宗派があり、儀式のやり方もさまざまです。宗教によってどう違うの?うちってどの宗派?と戸惑う方のために、代表的な3つのスタイルをざっくりご紹介します。

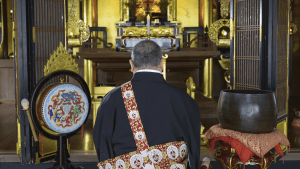

仏式のお葬式

日本で一番多いのが仏式のお葬式です。

お坊さんの読経、お線香・焼香、仏壇やお位牌、数珠、これらが基本ですが、実は宗派ごとに作法やお経、使う仏具にも違いがあります。

お葬式の主な流れ

1.通夜(つや)

親しい親族やごく近しい友人が集まり、お坊さんが読経します。

2.葬儀・告別式(そうぎ・こくべつしき)

葬儀ではお坊さんによる読経のあと、参列者が順番に焼香します。焼香のやり方(回数や順序)は宗派によって違うので、迷ったら前の人をそっと真似すれば大丈夫。

3.火葬(かそう)

葬儀・告別式のあと、火葬場でご遺体をお見送りします。

4.法要(ほうよう)

「初七日」を葬儀当日に一緒に行う繰り上げ法要も増えています。

宗派ごとにこんな違いがある

仏教といっても、浄土宗・浄土真宗・真言宗・日蓮宗・曹洞宗・天台宗など本当にたくさんの宗派があり、お経の内容や焼香のやり方、数珠の形などが微妙に異なります。

たとえば

- 浄土宗は、焼香1~2回・お線香1本立てが基本

- 浄土真宗は、焼香1回だけ・お線香は2~3本に折って寝かせる

- 真言宗や日蓮宗は、焼香3回・お線香3本立て

- 禅宗(曹洞宗・臨済宗)は、焼香2回・お線香1本または2本など

分からないことがあれば、自分の宗派やルールを親やお寺に聞いてみるのが一番安心です。

神式のお葬式

神道の考え方で行われる「神式」のお葬式もあります。神式のお葬式は、「神葬祭(しんそうさい)」と呼ばれ、仏式とは流れや雰囲気がかなり違います。

神式の主な流れ

1.通夜祭(つやさい)

仏式の「通夜」にあたる儀式。ご遺族や親しい方が集まり、神主さん(神職)が、大祓詞(おおはらえことば)という祝詞(のりと)を読み上げて、故人の魂を清め、安らかに導くよう祈ります。

2.葬場祭(そうじょうさい)

仏式の「葬儀・告別式」にあたる、一番大切な祭典です。 祭壇には、故人の「霊璽(れいじ)」と呼ばれる白木の板(仏式でいう位牌)が置かれ、神主さんの祝詞、玉串奉奠(たまぐしほうてん/榊の枝を神前に捧げてお祈りする儀式)、ご遺族・参列者のお参り…と進んでいきます。

3.火葬祭(かそうさい)

火葬場で行われる祭事。火葬炉の前で祝詞を奏上し、最後のお別れをします。

4.帰家祭(きかさい)/埋葬祭(まいそうさい)

火葬後、ご遺骨が自宅やお墓に戻ったときに行う儀式です。ご遺族や親しい人たちが再び神主さんとともに、故人の魂が無事に「祖先の神(みたま)」として祀られるよう祈ります。

神式葬儀ならではの特徴

- 読経ではなく「祝詞(のりと)」を奏上

神主さんが神様や故人の魂に向けて、独特の言葉(祝詞)を読み上げます。 - 「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が中心

参列者は香や焼香の代わりに、榊(さかき)の枝を神前に捧げて祈ります。 - 仏壇や位牌ではなく「霊璽」

仏式の位牌のような役割を持つ木の板(白木)が使われます。 - 数珠やお線香は使わない

手を合わせるのではなく、頭を下げる「拝礼(はいれい)」を行います。

キリスト教式のお葬式

キリスト教には「カトリック」と「プロテスタント」という大きな宗派があり、葬儀の進め方も少しずつ違いますが、共通点もたくさんあります。

キリスト教葬儀の主な流れ

1.前夜式(お通夜にあたる)

家族や親しい人たちが集まり、教会や自宅で静かに祈りを捧げます。カトリックでは「通夜の祈り」や「ロザリオの祈り」が行われ、プロテスタントでは「前夜式」と呼んで短い礼拝が行われることが多いです。

2.葬儀式(告別式)

教会や式場で行われる、故人を天国に送り出すための大切な儀式です。神父さん(カトリック)や牧師さん(プロテスタント)が司式し、賛美歌や聖書の朗読、お祈りが中心。参列者が故人の前に進み、「献花」をしてお別れします(仏式の焼香の代わり)。 カトリックでは「ミサ」が行われることも多いです。

3.火葬・埋葬

日本では火葬が一般的ですが、欧米では土葬も多いです。火葬場やお墓で、最後のお祈りや賛美歌を捧げて故人を見送ります。

キリスト教葬儀ならではの特徴

- 焼香や数珠の代わりに「献花」

お花を一輪手向けて、静かに祈るのが定番スタイルです。 数珠や線香は使いません。 - 賛美歌や聖書朗読が中心

荘厳なパイプオルガンや賛美歌の音色に包まれて、神様への感謝や故人への思いをみんなで分かち合います。 明るく、天国への旅立ちを祝福する雰囲気も特徴です。 - 服装のマナーは?

基本は黒や濃紺など落ち着いた服装ですが、仏式ほど“喪服の厳しさ”にこだわらず、清楚で控えめな装いなら大丈夫。カトリックでは女性がベールやスカーフで髪を隠すこともありますが、今は必須ではありません。

カトリックとプロテスタントの違い

カトリック

神父さんがミサを司式し、香炉や聖水を使う場面も。 聖歌や祈りが厳かな雰囲気で進みます。

プロテスタント

牧師さんが進行し、よりシンプルで温かい雰囲気。 遺族や参列者のスピーチや故人の思い出話が行われることも多いです。

分からないときは、教会のスタッフや葬儀社に聞けば丁寧に教えてもらえます。

葬儀後の儀式や慣習の違い

お葬式が終わった後にも、それぞれの宗派や地域によってその後の過ごし方に大きな違いがあります。

仏教(仏式)の場合

仏教では法要がとても大事。葬儀後も、初七日・四十九日・百か日・一周忌…など、節目ごとにお坊さんを招いてお経をあげてもらい、家族みんなでお参りします。

この時に、お布施(お坊さんへのお礼)を渡しますが、金額や包み方は地域やお寺ごとにいろいろ。さらにお墓参りやお彼岸・お盆の供養など、日本独特のご先祖を大切にする文化が根付いています。

また、田舎のほうだと町内会や隣組の人が法要を手伝ったり、香典返しやお斎(おとき)と呼ばれる会食を開くことも。都市部では家族だけで静かに過ごすことも増えています。

神式の場合

神道では霊祭(れいさい)という儀式を大切にします。葬儀後は、十日祭・五十日祭・百日祭…など、節目ごとに神主さんを招いて祝詞をあげ、家族で故人をしのびます。

仏教の法要と似ていますが、祭壇や供え物の内容、進め方が神道独自のもの。お布施ではなく御礼・玉串料と呼ばれる謝礼を神主さんに渡すのが一般的です。

また、神棚を白い紙で封じる神棚封じや、家の清めなど独特のしきたりも。地域によっては、親戚やご近所が集まって一緒に霊祭を行うこともあります。

キリスト教式の場合

キリスト教では、「記念礼拝」や「追悼ミサ」と呼ばれる行事を大切にします。カトリックでは「月命日」や「年命日」に教会でミサが行われることが多く、プロテスタントでは命日に合わせて家族や信徒が集まり、牧師さんとともにお祈りを捧げます。

お布施のような定額のお礼は特に決まっていませんが、献金や感謝のしるしとして教会や牧師・神父にお渡しすることも。また、お墓参りや供花も宗教色がやや控えめで、信じる気持ちや家族の想いを一番にしたシンプルなスタイルが多いです。

地域によるお葬式や法要の慣習の違い

日本は地域によって、お葬式や法要の風習が本当にいろいろ違います。えっ、こんなことするの?と驚くことも多いので、代表的な例をいくつか紹介します。

お葬式の規模や進め方

お葬式の規模や進め方|都市部と地方の違い

お葬式のスタイルは、実は住んでいる場所によってかなり違います。たとえば東京や大阪などの大きな町では、家族だけで静かに送る家族葬や、こじんまりした小規模なお葬式が主流になってきました。

理由はいろいろですが、昔みたいに親戚や近所と密に付き合わない、仕事や遠方の親族が忙しくて集まれない、コロナ禍で大人数が集まりにくかったなど、現代ならではの事情も大きいです。

一方、地方の中には、いまもご近所総出のお葬式が当たり前のように行われているところもあります。町内会の人たちが手分けして受付や配膳、駐車場の誘導など、あらゆる役割をお手伝いしてくれるところも少なくありません。

都市部と地方、どちらが良い悪いという話ではなく、地域ごとに当たり前の常識や助け合いの形が違うというだけ。もし、実家と今住んでいる場所でやり方が全然違っても、なぜ違うの?と柔らかく聞いてみると、きっと地域の思いや昔の背景も教えてもらえるはずです。

通夜振る舞い|地域で変わるおもてなしのカタチ

通夜振る舞いは、通夜が終わった後に参列者へ食事やお酒をふるまう日本独特の習慣です。でも、地域によって内容やスタイルは本当にバラバラ。

たとえば、東北や北陸では精進料理といって、肉や魚を使わず、野菜や豆腐などを使ったあっさりとした料理が定番です。これは、故人やご先祖への敬意、そして清めの意味も込められているんですね。

逆に、関西や中部地方では仕出し料理や折詰弁当、場合によっては刺身や天ぷら、お寿司など、ちょっと豪華なお料理が出てくることも多いです。お酒もたっぷり用意されて、まるで宴会のように盛り上がることも。「えっ、お葬式なのに賑やかでいいの?」と思うかもしれませんが、「故人を偲んで、思い出話をしながら語り合う」という意味が込められているんです。

また、地域によっては料理を食べないで持ち帰る、その場で食べずに帰ることがマナーとされているところも。もし参加するお葬式で、どうしたらいいんだろう?と迷ったら、周りの人や受付の方に聞いてみれば大丈夫。どんな風習も、故人やご家族への思いやりが根っこにあることを覚えておけば安心です。

香典返しのタイミング|関東と関西でこんなに違う

香典返しとは、お葬式や法要でいただいた香典のお礼として、品物を贈る日本の風習です。実はこの香典返し、地域によってお返しのタイミングがけっこう違うんです。

関東地方では「即返し」といって、お葬式の当日、参列者が香典を出したその場で返礼品(お茶やタオル、お菓子など)をお渡しするのが一般的です。これは、お返しをすぐ済ませて、負担を残さないようにという合理的な考え方から広まったそう。

一方、関西やその他の地方では「後返し」といって、四十九日や法要が終わったあとに、改めてお礼状とともに香典返しを送るケースが多いです。

いただいた香典の額に合わせて、相場に合った品物を選ぶ、法要が無事終わったご報告も兼ねてお返しをする、そんな丁寧なお付き合いの意味が込められています。

このように、お葬式や法要は、住んでいる場所やご家族ごとに全然違います。「違い=マナー違反」ではないので、分からないことは親や年配の人などに教えてもらいましょう。

まとめ|うちのやり方に自信を持ってOK

お葬式や法要のやり方は、宗派や地域、家族の考え方によって本当にいろいろ。これが正解!というものはありません。神式のお葬式は、仏式とは雰囲気も作法もずいぶん違い、キリスト教のお葬式は「天国への旅立ちをみんなで祈り、明るく見送る」セレモニー。

焼香や数珠の代わりに献花や賛美歌、形式が違っても、大切な人をみんなで想う気持ちはどの宗教も同じです。知らない作法があっても、心を込めてお別れすればそれだけで大丈夫。

大切なのは、故人やご先祖を思う気持ち。形式にこだわりすぎず、心を込めてお参りできればそれで十分です。