七回忌とは

七回忌とは、一周忌から数えて七回目の法要のことです。七回忌というとに七年後と思われがちですが、数え方の関係で六年たった頃に迎える行事です。

身内の気持ちが少し落ち着き、当時の慌ただしさが落ち着いてくる時期なので、改めて区切りをつける意味があります。

大きな準備が必要なわけではなく、家族や近い親族が集まって静かに行う形が一般的です。

誰を呼ぶのかと規模の決め方

七回忌は、一周忌のように全員をそろえる必要はありません。家族だけや、近い親族だけで行われることが多いです。遠方の人は仕事や家庭の都合で参加できないことがありますが、それで気にする必要はありません。

声をかける時は、気軽に参加できる雰囲気で連絡すると返事がスムーズです。人数が少ないと不安に思う人もいますが、実際は小さな集まりのほうが落ち着いて進められます。

故人にゆっくり向き合えるので、参加した人にとっても心地よい時間になります。

法要の流れと当日の動き

七回忌の一日は、次のようにゆっくり進みます。縦書きの流れのように、一つずつ順番に進めると迷いません。

一. 僧侶の読経

静かな声でお経が始まります。姿勢を正しすぎる必要はなく、落ち着いて座っていれば大丈夫です。

二. 焼香

順番に前へ進み、焼香します。初めてでも前の人の手順を見れば自然に流れが分かります。

三. 僧侶の挨拶

短い言葉をいただくことが多いです。故人への気持ちに寄り添う話が多いため、場の空気がさらに落ち着きます。

四. お墓参り

必ず行かなくてはいけないということはなく、行ける人だけでも問題ありません。お寺だけで済ませる家庭も多いです。

五. 会食

会食をするなら最後に集まって食事をします。食事をせずに解散する形でも大丈夫です。

全体の流れはこの五つが中心です。どこで行っても基本は同じですので、難しく考えずに進めましょう。

準備するものと手順

七回忌の準備は、一つずつ進めれば難しくありません。事前に知っておくと安心できるポイントを、分かりやすくまとめました。

手順

- 日程を決める

- 会場・お寺を決める

- 僧侶に予約する

- 会食の場所を予約する

- お花・お供え物を用意する

- お布施・御膳料・御車代を用意する

これさえできればOKです。

日程の決め方

七回忌は、命日のちょうど六年目に行うのが基本です。ただ、命日ぴったりに集まる必要はありません。

集まりやすい週末にずらして大丈夫です。家族や親族が無理なく動ける日を優先してください。

命日より前にずらすか、後にずらすかで悩む人が多いですが、どちらでも問題ありません。お寺も会館も、基本は家族の都合に合わせて組んでくれます。

一つだけ気をつけたいのは、平日だと来られない人が増えるため、早めに候補日を出して連絡しておくことです。三つほど候補を挙げると、スムーズに決まります。

連絡は一ヶ月前には済ませておくと、参加者が調整しやすくなります。

七回忌は、日程をきっちり命日に合わせるよりも、全員の負担が軽くなる日にした方が、落ち着いて進められます。

会場の選び方

七回忌は、お寺、自宅、法事会館のどれで行っても大丈夫です。負担が少ない場所を選ぶのがいちばんです。

移動が大変な人がいる場合はお寺で行うほうが安心です。自宅の場合は準備や片付けの手間がありますが、アットホームに進められるという良さもあります。会館はスタッフが動いてくれるので、準備が苦手な人には向いています。

お花とお供え物

七回忌で用意するお花は、白を中心にしたシンプルなアレンジがよく選ばれます。

菊ばかりにする必要はなく、カーネーションや白いバラを混ぜても大丈夫です。また、1束でかまいません。香りが強くない花のほうが、場所で負担になりません。

お菓子は、日持ちするものを小さくまとめて渡す人が多いです。量を多くしすぎると扱いが大変になるので、一つか二つで十分です。

あまり大きいものを持っていくと場所を取るので、手に収まるくらいのものがちょうどよいです。日持ちするものだと、お寺も扱いやすいです。

迷った時は、花屋や菓子店に七回忌で使うことだけ伝えれば、間違いないものを用意してくれます。

お花とお供え物は持って帰るのか置いていくのか

お花やお供え物は、置いて帰っても持ち帰ってもかまいません。どちらが正しいという決まりはないので、当日の状況で決めて大丈夫です。

お寺でそのまま供養してもらえる場合は、置いて帰って問題ありません。お菓子や果物は、僧侶が後で寺内で使ったり、別の供養に回すことがあります。

持ち帰りたい場合は、法要が終わったあとにまとめて持ち帰る形でも大丈夫です。お寺が困ることはありません。家族で少し分けて持ち帰る家庭も多いです。

お位牌は持っていくのか

お寺で七回忌を行う場合、お位牌を持っていくかどうかはお寺によって異なります。

持ってきてくださいと言われるお寺もあれば、お寺の本堂に位牌壇があるので不要と言われる場合もあります。これは先に確認しておけばすぐに分かります。

迷ったら、念のために持っていく家庭も多いです。お位牌を入れる箱に入れて丁寧に運べば問題ありません。

忘れてしまっても、七回忌そのものが行えなくなることはありませんので安心してください。

引き出物は必要か

七回忌は親族だけで行うことが多いため、引き出物は必ずしも必要ではありません。家族だけの場合は省略しても問題ありません。

ただ、少しだけ気持ちとして何か渡したい場合は、五百円から千円ほどのお菓子を用意する家庭もあります。

会食がある場合は、引き出物を省くことが増えています。強制ではないので、家族の負担にならないように決めてください。

お寺に収めるお金

ここでは、七回忌で必要なお金だけをまとめます。金額や渡し方がいちばん迷いやすい部分なので、一つずつ丁寧に説明します。

お寺に収めるお金の種類

七回忌では、次の三つを用意するのが一般的です。

- お布施

お布施は読経のお礼として渡します。 - 御膳料

御膳料は食事の代わりのお礼です。会食が無い場合に渡すことが多いです。 - 御車代

御車代は、お寺から会場まで移動をしてもらう時に渡します。会場がお寺で完結する場合は不要です。

三つ全部が必須というわけではなく、状況に合わせて必要なものだけで構いません。

お布施の金額

七回忌ではお布施が必要です。お布施というと難しく聞こえますが、僧侶にお経をあげてもらったお礼として渡すお金のことです。

七回忌のお布施は三万円から五万円ほどが一般的です。地域差がありますが、このあたりを目安にすれば失礼にはなりません。

迷う場合は、お寺に直接尋ねても大丈夫です。七回忌では、金額に厳密な決まりはありませんので、無理のない範囲で用意すれば大丈夫です。気を張る必要はありません。感謝の気持ちがあればそれで十分です。

お布施は法事の中心になる部分なので、早めに包んで準備しておくと当日慌てません。

御膳料の金額

会食をしない場合に渡すもので、一万円ほどが多いです。

お寺が遠方だったり、住職が長い時間つきあってくれる場合は少し上げる家庭もあります。会食を用意する場合は必要ありません。

御車代の金額

お寺と会場が離れている時に渡すお金です。が一般的です。

タクシーを使う距離や、移動の負担を考え三千円から五千円ほどて包みます。会場がお寺の場合は不要です。

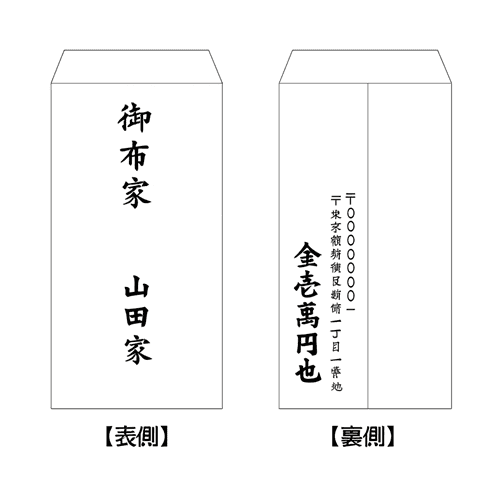

封筒と書き方

お布施や御膳料、御車代を入れる封筒は、白い封筒を使います。いわゆる香典袋のような黒白の水引が付いたものではなく、無地の白い封筒で大丈夫です。

表面・中央には、お布施ならお布施、御膳料なら御膳料、御車代なら御車代と書き、その下に名前を書きます。裏面・左下には住所と金額を書きます。筆ペンやサインペンで落ち着いた字で書けば十分です。

お金の向き

封筒に入れるお金は、新札でも古いお札でも問題ありません。七回忌はお祝いの場ではないので、どちらでも失礼にはなりません。

向きは、肖像が上を向いていれば十分です。右上に頭がくるように揃えるだけで、丁寧に扱っている印象になります。

袋に書く文字も、施主の名前だけ書いておけば問題ありません。包む時は、ふくさに入れて持っていくと丁寧な印象になります。

お金を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは、法要がすべて終わって僧侶が席を立つ前が一般的です。流れとしては、最後の挨拶をいただいたあとに、施主がそっと声をかけて渡します。

お花やお供え物を部屋に置かせてもらうタイミングで渡す家庭もあります。始まる前に渡しても失礼にはなりません。

どちらが正しいという決まりはありません。家族が動きやすい方法で大丈夫です。

七回忌の費用の目安

七回忌の費用は、全体としては五万円から十万円ほどで収まる家庭が多いです。内容によって増減しますが、大きく分けると次の三つです。

お布施

三万円から五万円ほど

御膳料

五千円から一万円ほど

御車代

三千円から五千円ほど

会食

一人三千円から七千円ほど

引き出物

千円から三千円ほど

会食をしない場合は、全体の費用がかなり軽くなります。家族だけで行う場合は、必要最低限の金額で進めることもできます。大切なのは、無理のない範囲で進めることです。

七回忌は、見栄を張る必要がまったくありません。気持ちを込めて準備したものなら、どれも正しい形になります。

よくあるつまずきと気をつけたいこと

七回忌では小さなつまずきが出やすいですが、一つずつ知っておくと安心です。

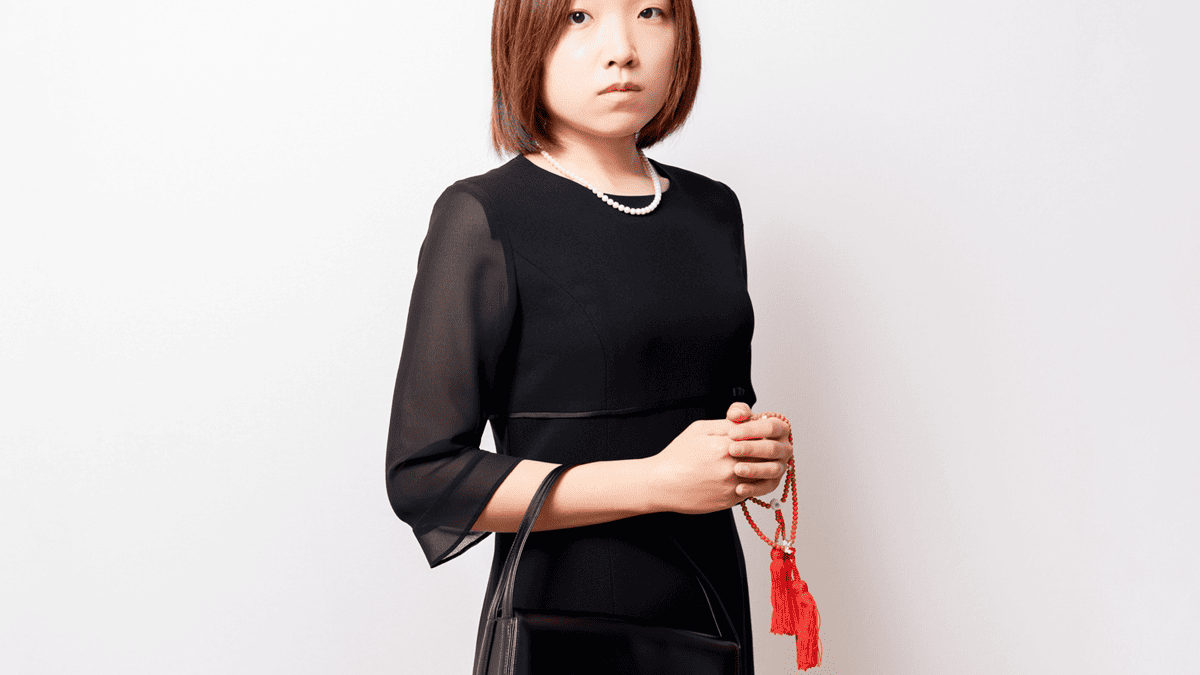

服装が分からない

七回忌で喪服が必須ではありません。黒や紺、グレーなどの落ち着いた色であれば問題ありません。

季節に合わせて上着を調整し、派手に見えない服装にしておけば失礼にはなりません。服装で迷う人はとても多いですが、七回忌はそこまで厳しく見られる場ではないので安心してください。

香典の金額で迷う

七回忌の香典は、一周忌ほど高くありません。三千円から一万円ほどを包む方が多いです。

ただ、人によって思う金額が違うので、周りに合わせすぎると迷いが増えます。親族に軽く確認するか、気持ちに負担のない金額で大丈夫です。

金額よりも、故人を思って足を運ぶ気持ちそのものが大切です。

会食をすべきか迷う

七回忌で会食は必須ではありません。準備が大変な時や、家族の負担が大きい時は法要だけで終えても問題ありません。

逆に、遠方から来てくれた人が多い場合は、短い食事を用意すると喜ばれることがあります。

ただし、どちらを選んでも間違いではありません。家族が落ち着ける形を選ぶことがいちばん大切です。

人が集まらない

七回忌は、参加者が少なくても大丈夫です。仕事や家の事情がある中で、全員が集まるのは難しいものです。集まった人だけで静かに進めれば十分です。

人数が少ないと失礼に見えるのではないかと心配する人もいますが、実際にはまったく問題ありません。

地域の習慣が分からない

法事は地域によって習慣が違います。お供え物の種類や進め方が少し違うこともあります。不安がある時は、親族に軽く聞いておけば迷いが消えます。

たとえ習慣が違っても、大きな問題になることはありません。気持ちを込めて進めることがいちばんの土台になります。

まとめ

七回忌は、大がかりな準備が必要な行事ではありません。家族が落ち着いて進められる形で整えれば、それだけで十分です。

無理なく、静かに、故人を思う時間が持てれば良い七回忌になります。

準備の一つ一つをゆっくり決めていけば、慌てることなく穏やかに過ごせます。